Vom Ölkrisenschock zur Digitalisierung

Die Heizkostenverordnung (HKVO) wurde im Laufe der Jahre immer wieder novelliert. Welche Vorgaben beschäftigen die Wohnungswirtschaft aktuell am meisten?

Die Heizkostenverordnung (HKVO) ist für die Wohnungswirtschaft längst mehr als ein jährlicher Verwaltungsakt. Sie ist ein dynamisches Regelwerk, das Prozesse, Investitionen und die Kommunikation mit Mietern maßgeblich prägt. Wer weniger Energie verbraucht, zahlt weniger – wer mehr verbraucht, zahlt mehr. Das Prinzip ist einfach, aber wirkungsvoll: Es schafft Anreize zum Energiesparen und senkt Kosten sowie CO₂-Emissionen. Wie hat sich die Heizkostenverordnung über die Jahrzehnte verändert? Und welche Vorgaben treiben Vermieter und Verwalter derzeit am meisten um?

44 Jahre HKVO

Die Geschichte der Heizkostenverordnung beginnt Anfang der 1980er Jahre. Die Ölkrise hatte die Abhängigkeit von fossilen Energien schmerzhaft vor Augen geführt. Die Politik reagierte: 1981 trat die erste HKVO in Kraft. Sie verpflichtete Eigentümer und Verwalter von Gebäuden mit zentraler Heizungs- und Warmwasserversorgung, den Verbrauch zu messen und verbrauchsabhängig abzurechnen. Ein Paradigmenwechsel: weg von Pauschalen, hin zu individuellen Kosten.

In den folgenden Jahren wurde die Verordnung immer wieder angepasst. 1984 erfolgten erste Änderungen, unter anderem zur Berücksichtigung von Warmwasserkosten. 1989 wurde die HKVO erweitert, um auch Wärmedienstleistungen einzubeziehen. 1994 folgte die Verpflichtung, alle zentral versorgten Gebäude mit Messgeräten für Heizung und Warmwasser auszustatten. 2009 brachte die Umsetzung der EU-Energieeffizienzrichtlinie neue Transparenzpflichten, und 2011 wurde die Verordnung an die Nutzung erneuerbarer Energien angepasst.

Die große Novelle von 2021 setzte die EU-Richtlinie 2012/27/EU in nationales Recht um und markierte den Startschuss für die Digitalisierung und neue Informationspflichten. 2023 schließlich wurde das so genannte Wärmepumpenprivileg gestrichen – Stromkosten für Wärmepumpen müssen nun verbrauchsabhängig umgelegt werden. Was Vermieter und Verwalter derzeit am meisten beschäftigt, sind die letzten beiden Novellen – von 2021 und 2023. Im Einzelnen sind dies folgende Vorgaben, die Minol mit entsprechenden Lösungen unterstützt:

Umrüstung auf Funk: Seit der Novelle 2021 müssen neu installierte Messgeräte für Heizung und Warmwasser fernablesbar sein. Die klassische Vor-Ort-Ablesung entfällt. Zeitgemäße Funktechnologie wie das Minol Connect Funksystem wird durch die Heizkostenverordnung zum Standard. Allerspätestens ab Januar 2027 sind nicht- fernauslesbare Geräte nicht mehr zulässig. Auf weiterhin mit veralteten Geräten erstellte Heizkostenabrechnungen haben Mieter dann ein Kürzungsrecht von drei Prozent.

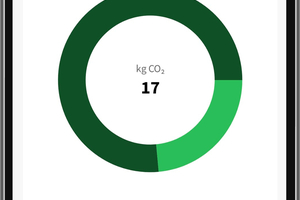

Unterjährige Verbrauchsinformation: Wer nur einmal im Jahr seine Heizkostenabrechnung bekommt, wusste bisher nichts über sein Verbrauchsverhalten während des Jahres. Mit der unterjährigen Verbrauchsinformation hat sich das geändert: Seit Januar 2022 muss diese den Bewohnern zusätzlich zur Jahresabrechnung bereitgestellt werden. Das soll Verbraucher stärker für den bewussten Umgang mit Energie sensibilisieren und nachhaltig für Einsparungen sorgen. Die passende Anwendung dazu: das Minol eMonitoring. Die Hausbewohner erhalten über ihren Internetbrowser oder über die Minol-App Zugang zu grafisch aufbereiteten Analysen und Auswertungen über ihren Verbrauch.

Erweiterte Informationen: Die Heizkostenabrechnung muss jetzt Angaben zum Brennstoffmix, zu CO₂-Emissionen sowie zu Steuern und Abgaben enthalten. Zusätzlich sind Vergleiche mit dem Vorjahresverbrauch und mit Durchschnittsverbrauchern vorgeschrieben. Für Abrechnungszeiträume, die ab dem 1.12.2021 beginnen, fragt Minol in den Formularen der jährlichen Kosten- und Nutzeraufstellung zusätzliche Informationen ab und weist die geforderten Informationen in der Abrechnung aus.

Anbindbarkeit an Smart Meter Gateway

Fernauslesbare Messtechnik muss – so sieht es die HKVO vor – an ein Smart Meter Gateway (SMGW) angebunden werden können, um zukünftig Messdaten auf diesem Weg übertragen zu können. Das ermöglicht eine sichere, digitale und transparente Verbrauchserfassung. Für die Ausstattung von Messstellen mit Smart Meter Gateways ist der Messstellenbetreiber zuständig. Sobald die Verpflichtung zur Datenübertragung über das SMGW in Kraft tritt, sorgt Minol für die rechtssichere Datenübertragung. Mit dem Funksystem Minol Connect lässt sich die Datenübertragung über das SMGW schon heute realisieren.

Abrechnung von Wärmepumpen

Seit dem 1. Oktober 2024 gilt: In Mehrfamilienhäusern mit zentralen Wärmepumpen müssen die Heizkosten nach Verbrauch abgerechnet werden. Vermieter und Hausverwaltungen hatten eine Übergangsfrist bis zum 30. September 2025, um die erforderlichen Messgeräte zur individuellen Verbrauchserfassung zu installieren. Seit dem 1. Oktober 2025 ist eine pauschale Abrechnung des Stromverbrauchs einer Wärmepumpe für Heizzwecke nicht mehr zulässig. Minol unterstützt die Wohnungswirtschaft mit fachlichem Rat und Produkten rund um die Abrechnung von Wärmepumpen.

Fazit

Die Heizkostenverordnung hat sich in mehr als vier Jahrzehnten von einem Instrument zur Krisenbewältigung zu einem Motor für Digitalisierung und Klimaschutz entwickelt. Die neuen Pflichten – von der Funktechnik über unterjährige Verbrauchsinformationen bis zur verbrauchsbasierten Abrechnung von Wärmepumpen – sind Herausforderung und Chance zugleich. Die Wohnungswirtschaft wird damit vom „Abrechner“ zum aktiven Gestalter der Energiewende.