Schutzziele günstig umsetzen

Gesetze und Normen ändern sich, doch ein Ziel bleibt: Gebäude müssen sicher und barrierefrei sein. Für die Wohnungswirtschaft heißt das, Anforderungen effektiv umzusetzen. Neue europäische und nationale Vorgaben sorgen allerdings für Unsicherheit. TÜV SÜD zeigt, wie mit verhältnismäßigen Mitteln alle Schutzziele erfüllt werden und wie sich bauliche Maßnahmen rechtssicher, wirtschaftlich und nachhaltig gestalten lassen.

Mehr als zehn Millionen Menschen in Deutschland leben mit eingeschränkter Mobilität – Tendenz steigend. Zugängliche Gebäude sind deshalb keine Kür, sondern Grundlage gleichberechtigter Teilhabe am Alltag, im Beruf, an Kultur und Gesellschaft. Barrierefreies Planen und Bauen ist damit nicht nur sozialpolitisch geboten, sondern auch volkswirtschaftlich sinnvoll. Nur barrierefreie Gebäude ermöglichen eine inklusive Nutzung für alle.

Alle Bundesländer haben mittlerweile die Vorgaben zur Barrierefreiheit in ihren Bauordnungen konkretisiert oder verschärft. So fordert etwa Baden-Württemberg bei Neubauten mit mehr als zwei Wohnungen, dass zumindest ein Geschoss barrierefrei erreichbar ist. In Nordrhein-Westfalen müssen seit Anfang 2024 alle öffentlich zugänglichen Anlagen vollständig barrierefrei sein. Zusätzlich führt die neue europäische DIN EN 17210 (Barrierefreiheit und Nutzbarkeit der gebauten Umgebung - Funktionale Anforderungen) zu Anpassungen der nationalen DIN 18040, der zentralen Planungsnorm für barrierefreies Bauen.

Erst verkehrssicher, dann barrierefrei

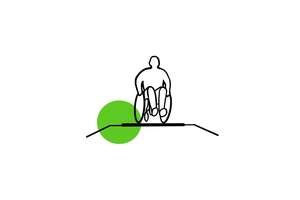

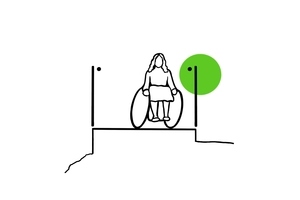

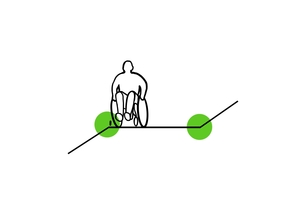

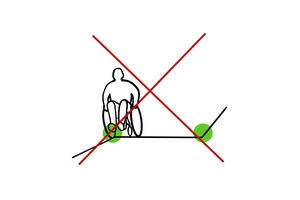

Unabhängig von technischen Detailnormen wie der DIN 18040-2 für Wohnungen gilt in jedem Fall das bauordnungsrechtliche Schutzziel der Verkehrssicherheit: Bauliche Anlagen dürfen keine Gefahr für Leben, Gesundheit oder öffentliche Sicherheit darstellen. Dazu zählen statische Sicherheit, Brand- und Gesundheitsschutz, aber auch Schutz vor alltäglichen Risiken bei der Nutzung. Daraus lässt sich für Gehwege zum Beispiel ableiten, dass es zwischen Gehwegen auf dem Grundstück und dem umgebenden Gelände idealerweise keine großen Höhenunterschiede und/oder stark abfallendes Gelände gibt. Wo das nicht möglich ist, wie etwa an Bordsteinkanten, kann, etwa durch Radabweiser, ein Schutz vor dem Abkippen von Rollstühlen sichergestellt werden.

Ergänzend kann hier die europäische Norm DIN EN 17210 herangezogen werden. Sie differenziert unterschiedliche Geländeanschlusssituationen bei Rampen und Gehwegen aufgrund unterschiedlicher Geländebedingungen. Die Landesbauordnungen konkretisieren dazu Schwellenwerte für die mögliche Sturztiefe, ab denen Schutzmaßnahmen erforderlich sind, meist bei 50 Zentimetern oder einem Meter. Das heißt, wenn das Gelände nicht nur abfällt, sondern ein Höhenunterschied zum angrenzenden Gelände von 50 beziehungsweise 100 Zentimetern besteht, dann ist aus bauordnungsrechtlicher Sicht eine Umwehrung als Absturzsicherung erforderlich, um die Verkehrssicherheit zu wahren. Doch Regelwerke dürfen nicht isoliert betrachtet werden. Entscheidend ist, dass die Schutzziele mit geeigneten und angemessenen Maßnahmen in der Praxis erfüllt werden.

Anforderungen realistisch definieren – und wirtschaftlich planen

Ein schutzzielorientierter und praxisnaher Planungsansatz kann den baulichen und finanziellen Aufwand erheblich reduzieren. Das zeigt sich etwa bei Wohnanlagen in Hanglage: Verlaufen die Wege von der Grundstücksgrenze zu den Hauseingängen mit Gefälle, können sie als Teil des Eingangsbereichs gelten oder als Gehwege auf dem Grundstück. Hier haben Planer mitunter Spielraum bei der Ausweisung der Flächen.

Zählen sie zu den Eingangsbereichen, greifen die Vorgaben für barrierefreie Rampen: definierte Längen, maximale Neigungen sowie beidseitige Handläufe und Radabweiser. Werden die Wege jedoch als reine Erschließungswege bewertet, sind Rampen in der Regel nicht erforderlich – es genügt, wenn die Wege ein sicheres, orientierungsfreundliches Niveau bieten. Für Menschen mit Sehbehinderung heißt das: Die Wege müssen erkennbar, abgrenzbar und tastbar sein. Ein gepflasterter oder asphaltierter Weg hebt sich in der Regel ausreichend taktil von einer angrenzenden Rasenfläche ab. Bei Bedarf helfen hier aber auch Randbegrenzungen, taktile Führungssysteme oder eine optisch kontrastreiche Gestaltung.

Ein solches Fachwissen über die Einordnung von Wegen in die Normung kann helfen, die Anforderungen präzise zu erfüllen, ohne unnötige Zusatzmaßnahmen ergreifen zu müssen. Insbesondere bei seitlich geneigten Wegen kann bereits ein einzelner Radabweiser auf der tieferliegenden Seite ausreichen. Die Einsparpotenziale sind beträchtlich: In einem Beispiel berichten Planer von etwa 20.000 Euro, die sich einsparen ließen, weil bestimmte Wegabschnitte in einer Wohnanlage nicht als Zugangs- oder Eingangsbereich eingestuft wurden.

Handläufe und Geländer: Anforderungen sinnvoll differenzieren

Auch bei Handläufen entstehen schnell vermeidbare Kosten – oft durch eine übervorsichtige Auslegung der Anforderungen. Dabei lassen sich Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit durchaus wirtschaftlich in Einklang bringen, wenn bekannt ist, welche Funktionen ein Handlauf jeweils erfüllen muss. Im Sinne der Barrierefreiheit dient ein Handlauf entweder der aktiven Unterstützung (etwa für Personen mit eingeschränkter Mobilität, die sich darauf stützen oder, bei einer Treppe oder Rampe, daran hochziehen) oder der passiven Orientierung, beispielsweise für Menschen mit Sehbehinderung. Beides setzt voraus, dass Handläufe fest montiert, griffsicher und gut umgreifbar sind. Entsprechend präzisieren DIN 18040 sowie, in diesem Fall, die Norm für Gebäudetreppen DIN 18065, deren Ausführung hinsichtlich Durchmesser, Greifraum und Befestigung.

Ein Zielkonflikt ergibt sich häufig bei der Höhe: Die vorgeschriebenen Obergurte in 90 oder 110 Zentimeter Höhe, um die Verkehrssicherheit zu erfüllen, sind oft zu hoch, um sie als barrierefreien Handlauf zu nutzen – insbesondere für Kinder. Entsprechend kann der Obergurt in der Regel nicht, wie es die DIN 18065 zulässt, als barrierefreier Handlauf verwendet werden. Daher werden bei barrierefreien Treppen regelmäßig zusätzliche Handläufe in einer Höhe von 85 bis 90 Zentimeter montiert. Wichtig ist bei der Anordnung von Handläufen der Abstand zum oberen Gurt oder zur Wand, damit der Handlauf gut umgriffen werden kann. Barrierefreiheit und Verkehrssicherheit stellen hier jeweils eigene Anforderungen – sie lassen sich jedoch sinnvoll kombinieren, wenn der Nutzungszweck differenziert betrachtet wird. Entscheidend ist, welche Zielgruppen die baulichen Anlagen nutzen werden: Kinder, ältere Menschen, Beschäftigte oder die allgemeine Öffentlichkeit. All das beeinflusst, welche Maßnahmen erforderlich und angemessen sind.

Auch Verkehrssicherheit ist nutzungsabhängig

Auch die konkreten Anforderungen an die Verkehrssicherheit variieren je nach Nutzung. So gelten für Arbeitsstätten andere Vorgaben als für Wohngebäude oder öffentlich zugängliche Anlagen. Kinder etwa sind in vielen Arbeitsstätten als Nutzergruppe ausgeschlossen. Damit entfallen dort bestimmte Schutzmaßnahmen, die in Schulen oder Kindergärten Pflicht wären. Für Arbeitsstätten regeln die Arbeitsstättenrichtlinie (ASR) und die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) spezifische Anforderungen, etwa an Fluchtwege oder Absturzsicherungen. In Versammlungsstätten wiederum greifen besondere Vorschriften zur Gewährleistung der Besucher- und Personensicherheit – etwa aus der Versammlungsstättenverordnung (VStättVO). Wer bei der Planung den konkreten Nutzungskontext mitdenkt, kann Maßnahmen, ohne Abstriche bei der Sicherheit, gezielter und wirtschaftlicher umsetzen. Richtig angewendet, lässt sich so der bauliche Aufwand sogar reduzieren, während gleichzeitig die tatsächliche Sicherheit verbessert wird.

Barrierefreiheit und Verkehrssicherheit gemeinsam denken – statt isoliert

Bauplanung muss vielen Anforderungen gerecht werden: rechtlichen, technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen. Barrierefreiheit und Verkehrssicherheit sind dabei keine Gegensätze, sondern zwei Seiten desselben Schutzziels: Menschen sollen sich sicher und ohne Einschränkungen bewegen können – unabhängig von Alter, Mobilität oder Beeinträchtigung. Zugleich gilt: Nicht jede Norm muss buchstabengetreu erfüllt werden, wenn das eigentliche Schutzziel durch angemessene, sichere Alternativen erreicht wird.

Genau hier setzt der schutzzielorientierte Ansatz an – mit pragmatischen Lösungen, die Rechtssicherheit und Nutzerfreundlichkeit verbinden. Erfahrene Bausachverständige leisten dazu einen entscheidenden Beitrag. Sie bewerten Anforderungen im Kontext und helfen, gesetzeskonforme Lösungen zu finden, die im Alltag funktionieren.

Eine gute Planung hat das Potenzial, nicht nur Barrieren im physischen Raum zu beseitigen, sondern auch soziale Teilhabe zu ermöglichen. Wer frühzeitig plant, klar priorisiert und realistisch bewertet, schafft Lebensräume, die für alle sicher und zugänglich sind.