Datenbasierte Impulse für die Wärmewende

Die Auswertung basiert auf Verbrauchs- und Emissionsdaten des Jahres 2024 aus rund 100.000 Mehrfamilienhäusern mit etwa 1,1 Mio. Wohnungen. Trotz nochmals gestiegener Energiepreise blieb das Niveau nahezu konstant. Unterjährige Analysen deuten sogar auf ein nachlassendes Sparverhalten hin.

Damit rücken technische Maßnahmen in den Fokus. Monitoring, wie mit dem digitalen Heizungskeller und eine optimierte Betriebsführung gewinnen an Bedeutung. Es zeigt sich, dass die betriebsbedingten Emissionen im Gebäudebestand deutlich gesunken sind – vor allem durch Fortschritte in emissionsärmerer Fernwärmeerzeugung in bereits bestehenden Wärmenetzen.

Verbrauchsverhalten und Potenziale für Verbesserung der Energieeffizienz

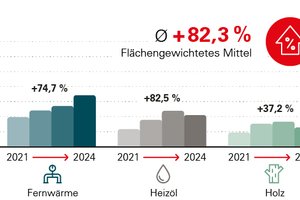

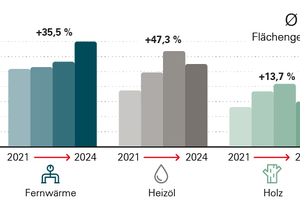

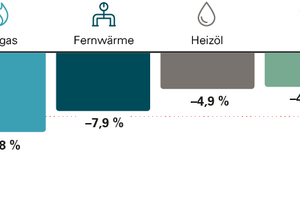

Trotz eines Energiepreisanstiegs von 82 % seit 2021 (Abb. 1) und einem Anstieg der spezifischen Verbrauchskosten um 40 % (Abb. 2) verbleibt des Sparverhalten der Nutzenden in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. So beträgt die mittlere witterungsbereinigte Verbrauchsreduktion für Raumheizwärme im Jahr 2024 im Vergleich zu 2022 8,8 % (Abb. 3). Das ist ein Indiz dafür, dass die Potenziale im Nutzerverhalten weitgehend ausgeschöpft sind.

Die ersten unterjährigen Auswertungen zeigen sogar eine generelle Verhaltensumkehr hin zu nachlassendem Sparverhalten. So konnte im Vergleich der Heizperioden 25/24 und 24/23 ein zweistelliger relativer Verbrauchsanstieg festgestellt werden (Tabelle). Folglich ist mit einem weiteren Anstieg der Verbrauchskosten zu rechnen.

Ausgehend von diesen Erkenntnissen, sind weitere Verbrauchsreduktionen durch technische Maßnahmen in der Heizungsanlagentechnik erreichbar. Zum Beispiel im Monitoring und der optimierten Betriebsführung der bestehenden Heizungsanlagen. Darüber hinaus können lüftungsbedingte Wärmeverluste durch gezielte Lüftungshinweise wie etwa durch intelligente Multisensorgeräte (Foto).

Fortschritte der Dekarbonisierung in der Wärmeversorgung

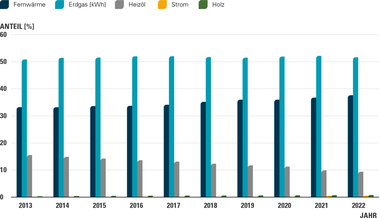

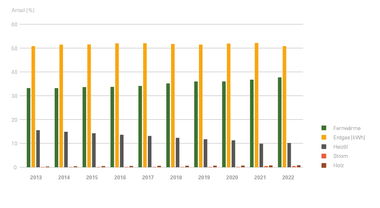

Die Wärmeversorgung der Mehrfamilienhäuser in Deutschland erfolgt derzeit mit rund 87 % noch überwiegend mit fossilen Energieträgern. Erdgas spielt mit einem Anteil von 56 % immer noch die größte Rolle, Fernwärme steht mit 32 % an zweiter Stelle.

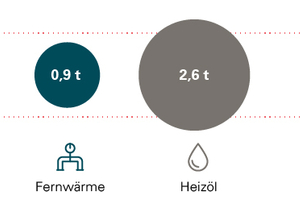

Die wärmebedingten Emissionen sind im deutschen Bestand dank Fortschritten in der Dekarbonisierung der Fernwärme gesunken. So betragen die Emissionen für die Wärmebereitstellung im Mittel ca. 1,5 Tonnen CO2-Äquivalente pro Nutzeinheit (Abb. 4) und liegen damit deutlich unter dem sektorspezifischen Emissionsziel für 2024 gemäß deutschem Klimaschutzgesetz 2021 von 1,8 Tonnen.

Wärmepumpen und Niedertemperatursysteme

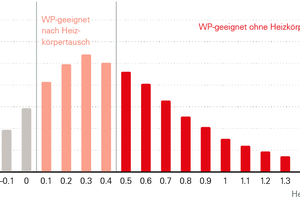

Deutschland weist im europäischen Vergleich das höchste Potenzial für den Einsatz von Wärmepumpen im Mehrfamilienhausbestand auf. Durch ihre hohen Heizleistungsreserven sind bereits 50 % der Gebäude ohne Heizkörpertausch für Niedertemperatur-Systeme wie Wärmepumpen und niedertemperierte Wärmenetze geeignet, mit Austausch steigt der Anteil auf rund 90 % (Abb.5).

Digitalisierung als treibende Kraft

Durch die erfolgreiche Digitalisierung im Zuge der Umsetzung der EED 2023 besteht eine gute Basis für datengetriebene Betriebsoptimierung. Die EU-Richtlinie fordert bis 2027 eine vollständige Fernablesbarkeit – ein Ziel, dessen Umsetzung es noch konkreter Schritte bedarf. Aktuell sind im europäischen Mehrfamilienhausbestand nur 57 % der Gebäude vollständig remote ablesbar.

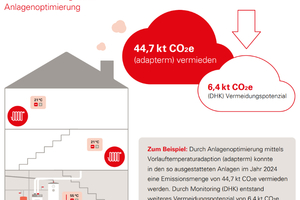

Digitale Lösungen wie der Techem Digitale Heizungskeller (DHK) ermöglichen nicht nur Transparenz, sondern auch signifikante CO₂-Einsparungen infolge gesteigerter Anlageneffizienz. 2024 wurden durch diese Systeme rund 51,1 Kilotonnen CO₂e vermieden (Abb. 6).

Hintergründe der Studie

Der Techem Atlas für Energie, Wärme und Wasser basiert auf anonymisierten Daten zum Energieverbrauch, zu den dadurch entstandenen Emissionen und den Heizkosten der zentral versorgten Mehrfamilienhäuser in Deutschland. Die daraus generierten Kennwerte dienen dazu, den Verbrauch und die Erzeugungseffizienz darzulegen und für die Zukunft nutzenbringend besser steuern zu können.

Techem legte erstmals im Jahr 1992 eine differenzierte Statistik zum Verbrauch vor, die im Rahmen eines vom Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau aufgetragenen Forschungsvorhaben erhoben wurde. Seit der erstmaligen Statistik ist das Interesse an den Kennwerten dermaßen gestiegen, dass Techem die differenzierte Studie seit der Heizperiode 1998/99 jährlich herausgibt. Die Analysen wachsen stetig, um Gebäude mit neueren Energieträgern zu umfassen.

Fazit

Der Techem Atlas 2025 zeigt: Die Dekarbonisierung des deutschen Mehrfamilienhausbestandes kann bis zum Jahr 2045 gelingen. Die Kombination aus Digitalisierung, effizienter Anlagentechnik und erneuerbaren Energien bietet eine ganzheitliche Lösung für den klimaneutralen Gebäudebetrieb. Wärmepumpen und die kommunale Wärmeplanung spielen dabei eine zentrale Rolle – beide erfordern die aktive Transformation der bestehenden Infrastrukturen.

Es bleibt eine kommunale Aufgabe, die Dekarbonisierung der bestehenden Wärmenetze sowie neue, emissionsarme Wärmenetze und Infrastrukturen für die Elektroenergieversorgung der Wärmepumpen auf- und auszubauen.