Abwasser wird zur Schlüsselressource

Nach rund 10-jähriger Vorlaufzeit wurde Ende 2024 in der Schweizer Kleinstadt Bischofszell im Kanton Thurgau ein wegweisender Wärmeversorgungsplan erfolgreich umgesetzt. Herzstück der Quartierslösung ist eine intelligente Kombination aus Abwasserwärmenutzung und Großwärmepumpenbetrieb für die Einspeisung in das Fernwärmenetz. Das Ziel nach Endausbau: CO2-neutrale Wärme mit einem Erneuerbare-Energien-Anteil von über 88 %. Der Schlüssel zur effizienten Niedertemperatur-Ausschöpfung: eine technisch präzise Integration mit hydraulischer Infrastruktur-Optimierung.

Die Nutzung von Abwärme aus Abwasser stellt eine zunehmend bedeutende Option für die klimafreundliche Wärmeversorgung dar – insbesondere im urbanen und industriellen Umfeld. Mit sinkendem Wärmebedarf in Gebäuden und der fortschreitenden Absenkung der Heiztemperaturen steigt das Potenzial dieser bislang wenig genutzten Niedertemperaturquelle deutlich. In Bischofszell wird dieses Potenzial durch ein innovatives Versorgungskonzept erschlossen, das die Wärme aus dem konstant temperierten Abwasserstrom der Kläranlage wirkungsvoll verwertet.

Projektträger ist ein starkes Netzwerk regionaler Akteure: Der Abwasserverband Region Bischofszell stellt mit seiner Kläranlage (ARA) die zentrale Quelle für die nutzbare Abwasserwärme bereit. Die Stadt Bischofszell und die Technischen Gemeindebetriebe Bischofszell sind als Initianten und kommunale Partner für optimale Rahmenbedingungen zuständig und unterstützen die Vertriebsaktivitäten maßgeblich. Der EKT AG, dem kantonalen Energieversorgungsunternehmen im Thurgau, obliegt die Gesamtverantwortung während der Umsetzung. Zudem ist die EKT AG für den operativen Betrieb und die Versorgungssicherheit innerhalb des Wärmeverbunds zuständig.

Ergänzt wird das Konsortium durch die Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf, die ebenfalls im Anschlussperimeter liegt. Ergebnis dieses synergetischen Zusammenschlusses ist ein zukunftsweisendes Modell für nachhaltige Wärmeversorgung auf kommunaler Ebene. Mit einem prognostizierten Anteil erneuerbarer Energien von rund 90 % und einer jährlichen CO₂-Einsparung von etwa 400 Tonnen soll das neue Versorgungskonzept einen substanziellen Beitrag zur klimafreundlichen Transformation der kommunalen Wärmeversorgung leisten.

Versorgungsstabilität und Effizienzgewinn auf dem Weg vom Erzeuger zum Verbraucher

Die technische Umsetzung des Wärmeverbunds in Bischofszell basiert auf einem integrativen Gesamtkonzept, das die Nutzung von Abwasserwärme mit moderner Wärmepumpentechnologie und einem durchdachten Speichermanagement kombiniert. Die Abwärme wird im Bereich der Kläranlage aus dem konstant temperierten Abwasserstrom entzogen, dessen Temperatur ganzjährig zwischen 8 und 26 °C liegt – ideale Bedingungen für eine stabile Wärmequelle. Um diese Energie effizient nutzbar zu machen, kommt eine leistungsstarke Großwärmepumpe zum Einsatz, die die niedrigen Quelltemperaturen auf ein für die Fernwärmeversorgung geeignetes Niveau anheben (hier: eine 1,4 MW starke Großwärmepumpe).

Entscheidend für die Effizienz des Gesamtsystems ist dabei die exakte Abstimmung der Betriebsparameter der Wärmepumpen – insbesondere hinsichtlich Taktung, Vorlauftemperatur und Laufzeit. Ein zentrales Element für die Systemstabilität ist eine hydraulisch optimierte Speicherlösung, die als Schnittstelle zwischen Wärmeerzeugung und -verbrauch fungiert. Sie ermöglicht eine bedarfsgerechte Energieverteilung und verhindert unnötige Lastspitzen im Netzbetrieb.

Die Kombination aus kontinuierlicher Wärmequelle, effizienter Umwandlungstechnologie und intelligenter Speicherintegration erlaubt eine hohe Versorgungssicherheit bei gleichzeitig niedrigen Emissionen. Durch die Einbindung in das Fernwärmenetz kann die erzeugte Wärme großflächig verteilt und wirtschaftlich genutzt werden. Damit diese Umwandlung mit hohen Wirkungsgraden erfolgen kann, ist eine stabile Betriebsweise der Wärmepumpen essenziell. Hier setzt die Zortström-Technologie als zentrales hydraulisches Bindeglied zwischen Erzeugung, Speicherung und Verteilung an.

Systemhydraulik neu gedacht – die Funktionsweise der Zortström-Technologie

Zortström-Systeme vereinen in einer kompakten Anlage die Funktionen eines Pufferspeichers, eines Verteilers und einer hydraulischen Weiche. Durch die patentierte Flowsplit-Technologie wird eine exakte Trennung der Temperaturschichten gewährleistet – selbst bei stark schwankenden Volumenströmen. Dies verhindert ungewollte Durchmischungen und sorgt dafür, dass Erzeuger nur die tatsächlich benötigte Energiemenge bereitstellen müssen. Gleichzeitig können Verbraucher exakt die Temperatur abrufen, die sie benötigen – ohne hydraulische Verluste oder Regelungsprobleme.

Der sogenannte Gleitschichtraum innerhalb des Systems ermöglicht die bedarfsgerechte Pufferung thermischer Energie auf definierten Temperaturniveaus und trägt so zur Laufzeitoptimierung der Wärmeerzeuger bei. Die Zortström-Technologie erlaubt zudem eine besonders effiziente Rücklauftemperaturführung, was die Gesamtleistung des Fernwärmenetzes deutlich steigert. Durch die Entkopplung aller Volumenströme wird sichergestellt, dass sich Erzeuger und Verbraucher nicht gegenseitig beeinflussen – ein entscheidender Vorteil in multivalenten Systemen mit mehreren Quellen und Lasten. Die Technologie ist in über 8.000 Heiz- und Kühlsystemen europaweit im Einsatz und gilt als eine der effizientesten Lösungen für komplexe thermische Infrastrukturen.

Entwickelt wurde die Zortström-Technologie von dem österreichischen Unternehmen Zortea Gebäudetechnik (www.zortea.at), das seit den 1990er-Jahren auf innovative Hydrauliklösungen spezialisiert ist. Gründer Rembert Zortea legte mit zahlreichen Patenten den Grundstein für eine neue Generation intelligenter Energieverteilung. Heute ist Zortea ein europaweit gefragter Partner für anspruchsvolle Energieprojekte – insbesondere dort, wo höchste Effizienz, Betriebssicherheit und Flexibilität gefordert sind. Die langjährige Erfahrung und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Technologie machen das Unternehmen zu einem zentralen Know-how-Träger im Projekt Bischofszell.

Zentrale Speichertechnik für stabile Netztemperaturen

Im Wärmeverbund Bischofszell-Sittertal wurde ein innovatives Versorgungskonzept realisiert, das die effiziente Nutzung von Abwasserwärme mit moderner Wärmepumpentechnik und hydraulisch optimierter Speicherintegration kombiniert. Zur Deckung von Spitzenlasten wurde das System um drei Gaskessel mit einer Gesamtleistung von 1,5 MW ergänzt. Die Planung der Speicherlösung erfolgte nach Individual-Vorgaben: Im Januar 2023 erhielt das Unternehmen Zortea den Auftrag, ein hydraulisch abgestimmtes Speichersystem zu entwickeln, das den Anforderungen einer regenerativ geführten Quartiersversorgung gerecht wird. Das Ergebnis ist ein 12 m hoher H-Zortström-Schichtspeicher mit einem Volumen von 60 m³, der auf dem Gelände der Kläranlage installiert wurde.

Die neue Heizzentrale vereint Wärmepumpe, Spitzenlastkessel mit Abgaswärmeübertragern und den zentralen Speicher in einem kompakten Systemverbund. Der Zortström-Speicher übernimmt dabei die Funktion eines hydraulischen Verteilers, Pufferspeichers und einer Schichtungseinheit. Durch die präzise Trennung der Temperaturniveaus innerhalb des Speichers kann die Rücklauftemperatur aus dem Fernwärmenetz konstant aus der unteren Speicherebene entnommen und die Vorlauftemperatur aus der oberen Ebene bereitgestellt werden. Dies ermöglicht eine stabile Betriebsweise der Wärmepumpe und eine gezielte Temperaturerhöhung auf bis zu 70 °C.

Gleichzeitig wird der Primärprozess der Kläranlage mit ca. 85 °C versorgt, während überschüssige Wärme aus dem BHKW und dem Biogaskessel in das Netz zurückgeführt werden kann. Das BHKW erzeugt ganzjährig Strom und Abwärme, die für die Schlammfaulung benötigt wird. Die Netztemperaturen liegen im Bereich von 65 bis 70 °C und werden witterungsabhängig geregelt. Die hohe Schichtungsqualität im Speicher trägt wesentlich zur Effizienz des Gesamtsystems bei und ermöglicht den maximalen Brennwertbetrieb der Gaskessel.

Im Vollausbau beträgt die Abnahmeleistung des Fernwärmenetzes rund 3,3 MW – dies entspricht dem Heizbedarf von etwa 350 Wohneinheiten. Die hydraulische Qualität des Systems erlaubt eine exakte Volumenstromführung und eine bedarfsgerechte Energieverteilung. Die Zortström-Technologie stellt sicher, dass Erzeuger und Verbraucher unabhängig voneinander arbeiten können, wodurch Regelungsverluste minimiert und die Systemstabilität erhöht werden.

Abwasserwärmenutzung – auch ein Modell für die Wohnungswirtschaft

Für die Wohnungswirtschaft bietet das Projekt in Bischofszell wertvolle Erkenntnisse und Anknüpfungspunkte: Es gibt ein transferfähiges Beispiel dafür, wie sich energetische Anforderungen an den Gebäudebestand mit kommunalen Infrastrukturstrategien verbinden lassen.Viele Vorteile liegen auf der Hand: Neben stabilen und kalkulierbaren Wärmepreisen profitieren Wohnungsunternehmen von einem positiven Nachhaltigkeitsimage und steigender Attraktivität für Mieter.

Zudem erleichtert die Integration in kommunale Wärmeverbünde energetische Sanierungen und unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zur Dekarbonisierung. Ebenso ergeben sich positive wirtschaftliche Effekte durch geringere Investitionskosten für eigene Wärmeerzeugungsanlagen, sinkende Betriebskosten sowie eine höhere Planungssicherheit bei langfristigen Modernisierungsstrategien. Die Beteiligung an innovativen, zukunftsorientierten Versorgungsmodellen kann außerdem den Zugang zu Fördermitteln und Finanzierungsmöglichkeiten verbessern.

Die Nutzung von Abwasserwärme nimmt Fahrt auf

In der Schweiz wird die Nutzung von Abwasserwärme schon seit Langem gefördert, unter anderem durch Programme wie die „EnergieSchweiz“-Initiative des Bundesamts für Energie oder kantonale Förderprogramme. Studien zeigen, dass allein in Schweizer Kläranlagen jährlich über 5 TWh thermische Energie verfügbar wären – genug, um mehrere hunderttausend Haushalte zu versorgen.

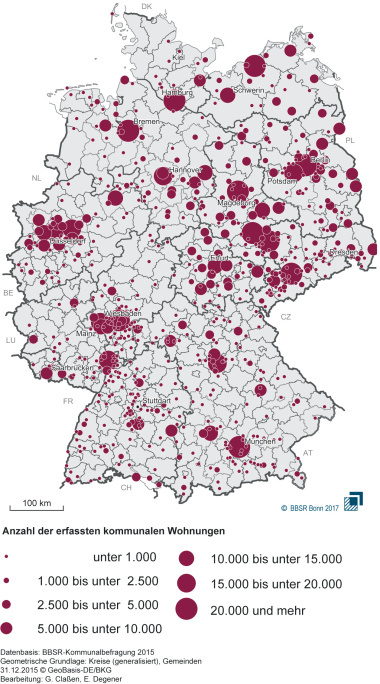

Während in unserem Nachbarland bereits seit Jahren gezielt Förderprogramme realisiert werden, ist Deutschland durch das 2024 in Kraft getretene Wärmeplanungsgesetz nun ebenfalls auf dem Weg, Abwasserwärme systematisch in die kommunale Wärmeversorgung zu integrieren. Die vorhandene Infrastruktur und das hohe technische Potenzial bieten gute Voraussetzungen für eine breite Umsetzung.

Hierzulande könnten laut aktuellen Studien 5 bis 15 % des Wärmebedarfs im Gebäudesektor durch Abwasserwärme gedeckt werden. Besonders in urbanen Räumen mit dichter Bebauung und hohem Wärmebedarf ist das Potenzial groß, da hier Abwasser kontinuierlich und in ausreichender Menge verfügbar ist. Bereits heute sind über 100 Anlagen zur Abwasserwärmenutzung im Betrieb, Tendenz steigend. Das Wärmeplanungsgesetz verpflichtet Kommunen zudem, erneuerbare Wärmequellen wie Abwasser systematisch zu berücksichtigen. Nordrhein-Westfalen hat als erstes Bundesland ein konkretes Ausbauziel formuliert: Bis 2045 sollen dort 4 TWh pro Jahr aus Abwasserwärme gewonnen werden.