Urbanes Energie-Recycling: Mit Abwasser heizen

Im Kölner Quartier LÜCK nutzt eine zentrale Großwärmepumpe Abwasser als Energiequelle. Der Testbetrieb startete im April 2025. Über das nahezu unerschöpfliche Potenzial im städtischen Raum und die Herausforderungen eines bislang ungehobenen Energieschatzes.

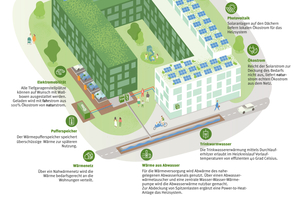

Dezentrale Versorgungskonzepte nutzen lokale Potenziale, um Energieerzeugung und -verbrauch bestmöglich zusammenzubringen. Das Energiekonzept des Kölner Wohnquartiers LÜCK tut genau das. Genutzt wird eine urban reichlich vorhandene aber bislang kaum erschlossene erneuerbare Energiequelle: Abwasser.

Dieses fließt – treffenderweise unter der Äußeren Kanalstraße – nur wenige Meter außerhalb eines ehemaligen Fabrikgeländes in Ehrenfeld. Dort errichtet die wvm Gruppe seit 2023 vier Mehrparteienhäuser für 216 Wohneinheiten und eine Großtagespflege. All das wird über die naturstrom AG vollständig fossilfrei beheizt, dank Abwasser und Photovoltaik.

Auf einer Länge von 120 Metern sind Wärmetauscher der Firma UHRIG in den bestehenden städtischen Kanal eingebaut worden. Diese entziehen dem vorbeirauschenden Abwasser Wärmeenergie. Über vorsätzlich nicht gedämmte Rohrleitungen – um auch dem umschließenden Erdreich Wärme zu entziehen – wird diese in die Heizzentrale des Quartiers transportiert. Dort hebt eine Großwärmepumpe mit 87 Kilowatt elektrischer Eingangs- und 352 Kilowatt thermischer Ausgangsleistung die Temperatur des Heizwassers an. Dank des Baustandards nach KfW 55 reichen im lokalen Wärmenetz bereits 40 Grad Celsius aus, was ein effizientes Heizen ermöglicht. Ein 20 Kubikmeter großer Pufferspeicher stellt sicher, dass die Energie gleichmäßig gewonnen und langfristig gespeichert werden kann.

Die innovative Energiequelle Abwasser bietet viele Vorteile – insbesondere im urbanen Raum. Denn die Menge an bislang ungenutzter Restenergie ist gerade in Städten, aber auch nahe industriellen Zentren, enorm. Vom Dusch- und Nudelwasser bis zu Abflüssen aus Gewerbegebieten: In vielen Fällen wurde bereits Energie aufgewendet, um Wasser zu erhitzen. Bislang verpufft diese zumeist und landet ohne weiteren Nutzen in Abfluss und Klärwerk. Dabei könnte sie nahezu problemlos weitergenutzt werden.

Angesichts der rund 600.000 Kilometer Kanalinfrastruktur in Deutschland zeigt sich, welche Möglichkeiten sich bieten. Auch wenn nur ein Bruchteil der Kanäle die Voraussetzungen zur Abwasserwärmegewinnung – wie etwa eine Mindestbreite von 80 Zentimetern und einen Trockenwetterabfluss von zehn Litern pro Sekunde – erfüllt, bleiben Zehntausende Kilometer übrig.

Ganzjährig geeignete Temperaturen

Den Vergleich mit anderen Wärmequellen für angeschlossene Wärmepumpen muss Abwasser nicht fürchten, ganz im Gegenteil: Mit zehn bis zwölf Grad im Winter liegen die Mittelwerte in der Regel deutlich über jenen für Luft und oftmals auch über denen für oberflächennahe Geothermie. Bei letzterer kommt im dichtbebauten Raum erschwerend hinzu, dass Bohrungen aus verschiedensten Gründen bestimmte genehmigungs-technische Voraussetzungen erfüllen müssen. Abwasserkanäle hingegen strotzen gerade dort nur so von besagter Restenergie und sind vielerorts relativ leicht zugänglich.

Langfristig wohl besonders interessant: Auch im Sommer überschreiten die Temperaturen im Kanal nur selten 20 Grad, sodass die Kreisläufe umgedreht und zur Kühlung der angeschlossenen Gebäude genutzt werden können.

Photovoltaikstrom fürs Heizsystem

LÜCK nutzt jedoch nicht nur Abwasserenergie. Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Wohnhäuser liefern einen Teil des benötigten Stroms der Heizzentrale. Module mit einer Gesamtleistung von 99 Kilowatt peak liefern rund 91.000 Kilowattstunden im Jahr. Etwa ein Fünftel davon findet unmittelbar in der Heizzentrale Verwendung. Insgesamt können mindestens zehn Prozent des von der zentralen Großwärmepumpe benötigten Stroms direkt vor Ort erzeugt werden. Angesichts der asynchronen Erzeugungs- und Bedarfskurven von Photovoltaik und Wärmebedarf ein respektabler Wert.

Für die Reststrommenge liefert naturstrom (www.naturstrom.de) als Betreiber des Heizsystems Ökostrom aus hiesigen Windenergie-, Photovoltaik- und Wasserkraftanlagen über das öffentliche Netz. Eine 100 Prozent erneuerbare Wärmeversorgung ist in LÜCK so allzeit sichergestellt.

Power-to-Heat-Anlage für Spitzenlast und -erzeugung

Für besondere Flexibilität sorgt eine Power-to-Heat-Anlage mit 250 Kilowatt thermischer Ausgangsleistung, die in das Heizsystem eingebunden ist. Diese hat gleich mehrere Funktionen: Zum Ersten deckt sie Verbrauchsspitzen der Haushalte durch eine schnelle Wärmebereitstellung, sollte die Wärmepumpe den Bedarf nicht rasch genug bedienen können.

Zum Zweiten kann sie aber auch Erzeugungsspitzen der Photovoltaikanlage nutzen, um den angeschlossenen Wärmepufferspeicher zu „überladen“: Bis zu 20 Kubikmeter Heizwasser können so auch auf bis zu 70 Grad erhitzt werden. Da der Speicher gedämmt und in der Erde eingelassen ist, lässt sich die Energie so auch über längere Zeiträume lagern.

Zum Dritten soll die Power-to-Heat-Anlage perspektivisch auch die schwankenden Strombörsenpreise – insbesondere Zeiten mit niedrigen oder gar negativen Preisen – ausnutzen, um besonders günstig Wärme zu erzeugen. Das Energiekonzept ist so schon heute bereit für das kommende klimaneutrale Stromsystem mit seiner charakteristisch volatilen Stromerzeugung.

Effiziente Trinkwasserbereitung

Ermöglicht wird LÜCKs Wärmenetz auch durch eine in Teilen entkoppelte Warmwasseraufbereitung: Kaltes Trinkwasser wird hierbei in die einzelnen Wohnungen geführt, wo das Heizungsnetz es über Wärmetauscher auf Temperaturen von ca. 35 Grad Celsius vorerwärmt. Bedarfsgerecht erhitzen es dort dezentrale Wohnungsstationen auf bis zu 60 Grad nach. Diese Erwärmung auf das exakt erforderliche Niveau spart Energie und steigert die Gesamteffizienz.

Die für das Heizsystem nötige Mess- und Regulierungstechnik verantwortet und betreibt naturstrom. Diese wird fortlaufend verbessert und lernt anhand des Nutzungsverhaltens der Bewohner:innen, um noch effizienter zu werden.

Verbindung zum Kanalnetz als Herausforderung

Eine Herausforderung birgt die städtische Topografie. Im einfachsten Fall liegt das Baugrundstück, auf dem Abwasserwärme genutzt werden soll, in unmittelbarer Nähe – bestenfalls anliegend – zum Kanal. Die Realität sieht allerdings oft komplizierter aus – so auch bei LÜCK: Nur 50 Meter von der entstehenden Energiezentrale des Quartiers entfernt verläuft das anzuschließende Kanalnetz. Die direkte Verbindung schneidet jedoch zwei Nachbargrundstücke. Mittels einer Dienstbarkeitsvereinbarung mit den Grundstückseigentümern wurde man sich einig. Überkomplexe Besitzverhältnisse oder zu lange Zugangswege zum betreffenden Kanal können hingegen eine Umsetzung erschweren oder verhindern.

Auch im Bestand interessant

Ohne Weiteres lässt sich der urbane Abwasserwärme-Schatz also freilich nicht heben. Verallgemeinerungen sind schwierig, an Analysen für jedes Einzelprojekt führt auch mit Potenzialkarten der lokalen Stadtentwässerungsbetriebe kein Weg vorbei.

Fest steht: Bei potenziellen Projekten spielt vor allem die Größenordnung eine wichtige Rolle. Je mehr Haushalte oder Verbraucher angeschlossen werden können, desto eher lohnt sich der Planungs- und Umsetzungsaufwand. Der muss sich übrigens keineswegs auf Neubauten beschränken, auch für Bestandsgebäude kommen Wärmepumpen grundsätzlich infrage.

Abwasserwärme könnte im Zuge der Elektrifizierung des Wärmesektors hier sogar ein besonderer Stellenwert zukommen, da die Jahresarbeitszahl der angeschlossenen Wärmepumpen oftmals merklich über vergleichbaren Luftwärmepumpen liegt. Wie bei allen Wärmepumpen-Lösungen steigt die Effizienz mit dem Stand der Sanierung. Die höhere Effizienz beziehungsweise Temperatur der Umweltquelle Abwasser könnte teils aber von merklichem Vorteil im Bestand sein.

LÜCK konnte mit der Einbringung der Wärmetauscher im letzten Sommer sowie mit dem anlaufenden Testbetrieb der Großwärmepumpe im April zwei Meilensteine in der Realisierung feiern. Ende 2025 sollen die ersten Bewohner:innen ihre Wohnungen an der Subbelratherstraße beziehen und dank Abwasserwärme klimafreundlich heizen.