Energetische Sanierung von Mehrfamilienhäusern

Die Sanierung des Gebäudebestandes auf dem Weg zur Klimaneutralität stellt Wohnbaugesellschaften, Planer und Installateure vor Herausforderungen. Das Projekt dynOpt-San stellt vier standardisierte Konzepte zur Sanierung von Mehrfamilienhäusern mit PVT-Wärmepumpensystemen vor, die mit einem digitalen Sanierungsassistenten umgesetzt werden sollen.

Für die Erreichung nationaler und internationaler Klimaziele ist im Gebäudesektor eine deutlich höhere Sanierungsrate nötig. Zentral sind dabei die Dämmung der Gebäudehülle und der Austausch fossiler Wärmeerzeuger. In dicht besiedelten städtischen Gebieten mit Mehrfamilienhäusern stoßen konventionelle Wärmepumpen jedoch an Grenzen – etwa durch Platzmangel für Außenluftgeräte oder fehlende Möglichkeiten für Erdsonden. Eine wirtschaftliche Alternative bieten mit PVT Luft-Sole-Kollektoren[1] betriebene Wärmepumpen [[i]]. Sanierungen sind für Wohnbaugesellschaften, Planer und Installateure oft aufwändig: Jedes Mal neue Einzelfälle und durch Fachkräftemangel erschwert.

Das BMWK-geförderte Projekt dynOpt-San verfolgt drei Ziele zur Überwindung dieser Herausforderungen:

Vier im Projekt entwickelte standardisierte Konzepte werden an rund 20 Demonstrationsobjekten erprobt.

Zu den Sanierungskonzepten gehören auch Entwicklungen für die vereinfachte Montage der PVT Luft-Sole-Kollektoren, einschließlich Fassadenmontage. Alle Konzepte ermöglichen optional den Einsatz eines PCM-Speichers. Projektpartner sind neben Consolar (Konzepte, PVT) die Universität Paderborn (Digitaler Sanierungsassistent), das Fraunhofer IOSB (Energiemanagement), die ESDA GmbH (PCM-Speicher), Solares Bauen (Demontrationsanlagen) sowie assoziiert die enisyst GmbH (Regelung).

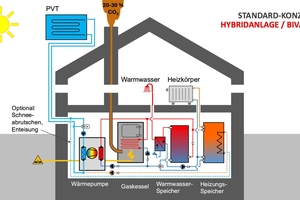

A. Hybridanlage mit PVT-Wärmepumpe und Spitzenlastkessel

Das in Abbildung 1 gezeigte Konzept ergänzt ein bestehendes fossiles Heizsystem um eine Wärmepumpe mit PVT Luft-Sole-Kollektoren. Die Wärmepumpe deckt 35 bis 50 % der Heizlast und liefert dabei über 65 % der Heizenergie. Dank reduzierter Anlagengröße bleiben die Investitionskosten moderat, was die Wirtschaftlichkeit verbessert.

Seit Mitte 2024 wird die Sanierung eines 1961 erbauten (2016 teilsanierten) Mehrfamilienhauses (Abbildung 2) mit 1000 m² Wohnfläche (16 WE) entsprechend dieses Konzeptes geplant. Bisher erfolgt die Versorgung über einen 65 kW-Gaskessel. Der Heizbedarf beträgt 97.600 kWh, der Warmwasserbedarf 42.550 kWh jährlich. Die Warmwasserbereitung erfolgt zentral (500 l Speicher, Zirkulation), ein Pufferspeicher ist nicht vorhanden.

Geplante Komponenten:

Die geplante Anlage wurde in Polysun simuliert und wird aktuell mit wenigen Veränderungen so umgesetzt. Die Simulationsergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt.

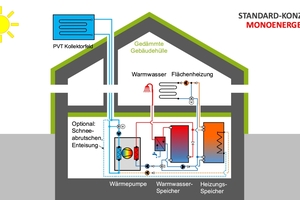

B. Monoenergetische Versorgung mit zentralem PVT-Wärmepumpensystem

Einige kommunale Wohnbaugesellschaften streben aufgrund begrenzter Ressourcen und ambitionierter Klimaziele (Klimaneutralität bis 2040 in Baden-Württemberg bzw. 2045 bundesweit) eine einmalige, zukunftssichere Sanierung an. Statt einer schrittweisen Umstellung wird direkt auf eine klimaneutrale Lösung wie Nah-/Fernwärme oder Wärmepumpe umgerüstet.

Dabei werden nur ohnehin anstehende Maßnahmen an der Gebäudehülle (z. B. Dachsanierung, Fassadendämmung) umgesetzt sowie technische Anpassungen für effizienten Wärmepumpenbetrieb vorgenommen: z. B. Austausch einzelner Heizkörper, hydraulischer Abgleich zur Absenkung der Vorlauftemperatur auf max. 55 °C.

Das zweite Konzept (Abbildung 3) sieht eine Wärmepumpenversorgung mit PVT Luft-Sole-Kollektoren ohne zusätzliche Wärmeerzeuger oder alternative Wärmequellen vor.

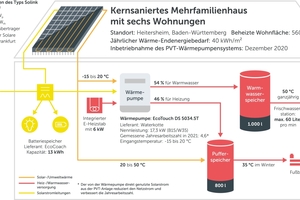

2020 wurde ein Mehrfamilienhaus in Südbaden energetisch kernsaniert (Abbildung 4). Durch Kombination der umfassenden Dämmung mit einem SOLINK-Wärmepumpensystem konnte der Effizienzhaus-40-Standard kosteneffizient erreicht werden. Seit Dezember 2020 versorgt eine 17-kW-Wärmepumpe mit 28 SOLINK Wärmepumpenkollektoren sechs Wohnungen (560 m²) mit Wärme und Strom. Eine zentrale Frischwasserstation übernimmt in Kombination mit einem 1.000-Liter-Speicher die Warmwasserversorgung des Gebäudes. Der Heizkreislauf verfügt über einen 800 l-Pufferspeicher. Fußbodenheizungen ermöglichen auch eine Kühlung.

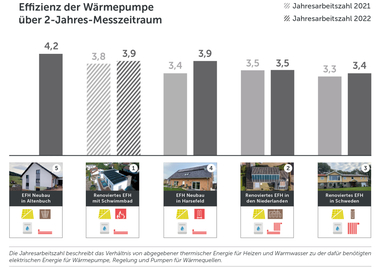

Im Projekt IntegraTE (2022) wurden die realen Anlagen-daten mit den Simulationsdaten verglichen (Abbildung 5): Die Jahresarbeitszahl (JAZ) lag bei 3,7 (Monitoring) bzw. 3,8 (Simulation) – ein sehr gutes Ergebnis angesichts des hohen Warmwasseranteils (54 %). Wegen fehlender Monitoringdaten zum PV-Ertrag, wurde dieser der Simulation entnommen, so dass die JAZPVT mit Berücksichtigung des PV-Stroms, der direkt in die Wärmepumpe eingespeist wird, mit etwa 4,6 - 4,8 angenommen werden kann.

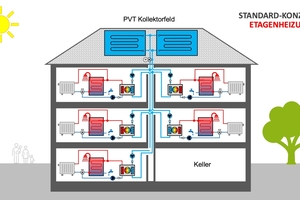

C. Etagenheizungen mit dezentralen Wärmepumpen und PVT Luft-Sole-Kollektoren

In Gebäuden mit Etagenheizungen ist der Umbau auf ein zentrales Heizsystem oft schwierig. Eine Alternative sind kleine Sole-Wärmepumpen in jeder Wohnung, die anstelle der Gasthermen installiert werden. Die thermische Versorgung erfolgt über Soleleitungen – verlegt im stillgelegten Kamin oder an der Fassade – mit Wärme aus einem PVT-Kollektorfeld auf dem Dach oder an der Fassade (Abbildung 6).

Seit Mitte 2024 wird die Sanierung eines 1907 erbauten Gebäudes in Frankfurt (6 Wohnungen, 770 m² Wohnfläche) geplant. Der gesamte Jahreswärmebedarf für Heizung und Warmwasser liegt bei 92.200 kWh. Aktuell erfolgt die Versorgung über Wohnungsgasthermen.

Ein individueller Sanierungsfahrplan sieht neben dem Austausch der Gasthermen die Dachdämmung vor Montage der PVT Luft-Sole-Kollektoren und die Dämmung der Kellerdecke vor. Da die vorhandene Dachfläche nicht für die benötigte Kollektorfläche ausreicht, um den Verbrauch abzudecken, wird die ergänzende Fassadenmontage geprüft (Abbildung 7). Eine vollständige Fassadendämmung ist nicht vorgesehen, ggf. jedoch punktuell hinter den Kollektoren. Die Soleleitungen sollen ungedämmt an der Fassade verlaufen.

D. Kaltes Nahwärmenetz mit dezentralen Wärmepumpen und mit dem Netz gekoppelten PVT Luft-Sole-Kollektoren

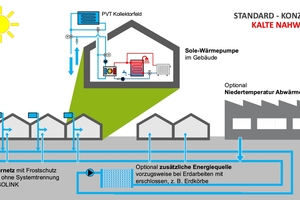

Wird im Zuge der Sanierung ein Nahwärmenetz geplant, bietet sich ein kaltes Netz an, das durch PVT Luft-Sole-Kollektoren dezentral, zentral oder kombiniert gespeist wird. Gebäude mit eigenen Kollektoren versorgen ihre Wärmepumpe vorrangig direkt; Überschüsse oder Unterdeckungen werden über das Netz ausgeglichen (Abbildung 10).

2020 wurde in Offenbach a. d. Queich das neue Rathaus mit 200 m² PVT Luft-Sole-Kollektoren und einer 51 kW Sole-Wasser-Wärmepumpe errichtet – mit dem Ziel, es in ein später realisiertes kaltes Nahwärmenetz einzubinden. Dieses versorgt inzwischen mehrere kommunale Gebäude (Feuerwehr, Kita, Freibad, Sporthalle, Vereinsheim etc.) sowie künftig ein Wohngebiet mit Doppel- und Mehrfamilienhäusern (Abbildung 10). Als Quellen dienen neben der PVT-Anlage auf dem Rathaus drei Grundwasserbrunnen. Weitere Ausbaustufen sehen Erdwärmesonden vor.

Anders als in Abbildung 9 gezeigt, werden alle Gebäude als reine Abnehmer an das Netz angeschlossen, ohne eigene PVT-Anlage auf dem Dach. Zunächst wurde untersucht, ob die Wärmepumpe vom Versorger gestellt werden kann; wegen des hohen Bedarfs an individueller Abstimmung (unterschiedliche Verbräuche wegen Anbauten oder unterschiedlicher Sanierungsgrade) wäre das aber zu aufwendig. Die Besitzer, die ihr Haus anschließen, bauen jeweils selbst eine Wärmepumpe ein.

Eine weitere Straße mit interessierten Eigentümern liegt in direkter Nachbarschaft zum Rathaus. Ausbaupläne bestehen hier derzeit noch nicht.

Kollektormontage für spätere Gebäudedämmung

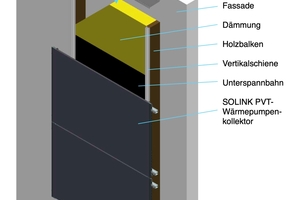

Besonders bei Konzept A (zweistufige Sanierung), aber auch beim vorgestellten Beispiel von Konzept C, stellt sich die Frage, wie PVT Luft-Sole-Kollektoren an ungedämmten Fassaden montiert werden können, ohne spätere Dämmmaßnahmen zu behindern. Dafür wurde ein Montagesystem entwickelt (Abbildung 11), bei dem die Kollektoren auf Holzbalken montiert werden. Diese stellen den nötigen Abstand für die spätere Dämmung her. Der Bereich zwischen den Balken wird vorab gedämmt und durch Unterspannbahn sowie Blechabdeckung vor Feuchtigkeit geschützt. Die Kollektoren bleiben rückseitig hinterlüftet und somit von der Dämmung entkoppelt.

Ausblick: Digitaler Sanierungsassistent und Betriebsmanagement

Im nächsten Schritt sollen alle Sanierungskonzepte hinsichtlich Energieverbrauch und -kosten, CO₂-Ausstoß und Sanierungskosten digital abgebildet werden. Ein digitaler Assistent simuliert für gegebene Gebäude passende Konzepte und schlägt das effizienteste vor. Das gewählte Konzept wird mit hinterlegten Daten konkretisiert, etwa zur Belegungsplanung der Kollektoren, hydraulischen Auslegung oder Berechnung der Wirtschaftlichkeit. Zur Umsetzung auf Steuerungs- und Regelungsebene wird mit enisyst ein „lokaler Betriebsmanager“ entwickelt. Dieser setzt die optimierten, ggf. aus dem ganzen Quartier bezogenen Betriebsstrategien des Cloud-basierten dynOpt-San-Energiemanagers um. Er ist herstellerunabhängig und kommuniziert per Modbus mit Wärmeerzeugern. Die standardisierte Benutzeroberfläche erleichtert die Bedienung, z. B. für Hausverwaltungen. Abweichungen zwischen Simulation und realem Betrieb werden automatisch erkannt.

Verweise

[1] PVT Luft-Sole-Kollektoren sind gemäß Defintion des nationalen DIN Spiegelausschuss NA 041 01 56 AA „Solaranlagen (SpA CEN/TC 312 und ISO/TC 180)“ Sonnenkollektoren, die sowohl die Solarstrahlung als auch die thermische Energie der Umgebungsluft als Wärmequelle nutzen.

[[i]] U. Leibfried, Hans Stork: Standardisierte Sanierung von Mehrfamilien häusern mit PVT-Wärmepumpensystemen, 34. Solarthermie und innovative Wärmesysteme 2024, Bad Staffelstein, 14.-16.05.2024

[2] Jahreswärmebedarf Heizung plus Warmwasser = 140 MWh, Gasverbrauch mit 80 % Kesselwirkungsgrad angenommen

[3] Bei der JAZPVT wird nur der vom Netz bezogene Strom berücksichtigt, nicht der von den PVT-Kollektoren an die Wärmepumpe direkt gelieferte.

[4] CO2-Faktor für Strom = 0,435 t CO2/MWh (entspr. Inlandsverbrauch für das Jahr 2021) und für Gas 0,201 t CO2/MWh nach „Informationsblatt CO2-Faktoren“ der BAFA, Stand 15.02.2024

[5] CO2-Faktor für Strom 0,107 t CO2/MWh (entspr. Prognose für 2028) und für Gas 0,201 t CO2/MWh nach „Informationsblatt CO2-Faktoren“ der BAFA, Stand 15.02.2024