Revolution hinter dem Zählerschrank

Die Energiewende auf Deutschlands Dächern schreitet sichtbar voran: Nach Schätzung des Bundesverbands Solarwirtschaft nahm die installierte Solarstromleistung in Deutschland im vergangenen Jahr um 14 Prozent zu und liegt nun bei einer Gesamtleistung von 100 Gigawatt.

Auch wenn bislang nur etwa jedes fünfte Einfamilienhaus mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet ist, verstärkt sich inzwischen die Dynamik hin zur Eigenversorgung mit Solarstrom, insbesondere seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Im Bereich der Mehrfamilienhäuser hingegen bleibt dieses Potenzial weitgehend ungenutzt: Es könnten etwa 14 Millionen Wohnungen in 1,9 Millionen Gebäuden von Energy-Sharing-Lösungen profitieren.

Technisch wäre die Versorgung längst möglich, politisch sogar erwünscht. Doch die Realität zeigt: Zwischen Wunsch und Wirklichkeit klafft eine Lücke aus Paragrafen, Pflichten und Unsicherheiten.

Gerade die klassischen Mieterstrom-Modelle, die 2017 mit großen Erwartungen eingeführt wurden, haben sich als sperrig und wenig breitentauglich erwiesen. Sie verlangen Eigentümern viel ab – etwa die vollumfängliche Versorgung der Mieter mit Strom, das Eintreten als Energieversorger und die Einhaltung komplexer regulatorischer Vorgaben. Für große Wohnungsunternehmen mit eigener Rechtsabteilung mag das umsetzbar sein. Für private Eigentümer kleinerer Mehrfamilienhäuser ist es ein organisatorischer Kraftakt.

Mit der „Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung“ (GGV) hat der Gesetzgeber 2024 versucht, eine vereinfachte Alternative anzubieten. Sie erlaubt die interne Verteilung von Strom aus einer gemeinschaftlichen Photovoltaikanlage innerhalb eines Hauses, allerdings nur, wenn bestimmte technische und rechtliche Voraussetzungen erfüllt sind.

Angesichts ambitionierter Klimaziele und steigender Energiepreise braucht es Lösungen, die praxistauglich, wirtschaftlich und rechtlich belastbar sind – gerade für den Gebäudesektor, der mit einem Anteil von etwa 30 Prozent nach wie vor zu den größten CO₂-Verursachern Deutschlands gehört.

Ein neues Konzept

Nach dem EuGH-Urteil vom November 2024 steht das Konstrukt der „Kundenanlage“ auf wackeligem Boden. Die deutsche Sonderregelung, die es bisher ermöglichte, Stromnetze innerhalb eines Grundstücks oder einer baulichen Einheit wie einem Mehrfamilienhaus, einem Gewerbepark oder einem Quartier ohne volle Regulierung zu betreiben, verstößt gegen europäisches Recht.

Der Bundesgerichthof bestätigte zudem im Mai 2025, dass Personen, die Dritte mit Strom versorgen, unter Umständen als Netzbetreiber gelten könnten – mit allen damit verbundenen Verpflichtungen, wie den Netzentgelten und der Messstellenbetriebspflicht.

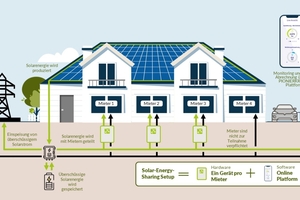

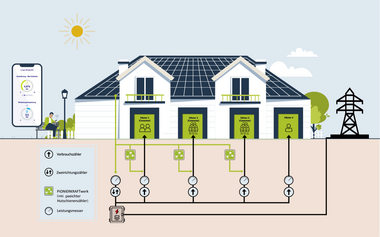

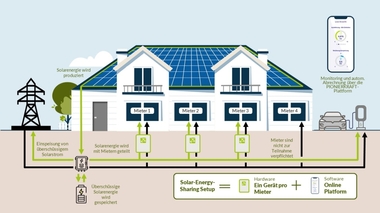

Das Münchner Technologie-Unternehmen Pionierkraft GmbH hat vor diesem Hintergrund eine Lösung entwickelt, die lokal erzeugten Solarstrom innerhalb eines Hauses automatisch und nach tatsächlichem Bedarf verteilt. Das System setzt sich aus technischer Hardware und intelligenter Software zusammen.

Das PIONIERKRAFTwerk leitet Strom vom Dach direkt ins Wohnzimmer, ohne dass die Eigentümer in die Rolle eines Energieversorgers schlüpfen müssen.

Statt auf vollständige Versorgung zu setzen, ergänzt der Solarstrom die bestehenden Verträge der Mietparteien mit den Betreibern. Das heißt: Wer im Haus wohnt, behält seinen Stromanbieter und bekommt zusätzlich günstigen Strom vom eigenen Dach. Möglich wird das durch eine physikalische Stromverbindung innerhalb des Hauses, kombiniert mit intelligenter Mess- und Abrechnungstechnik.

Dieses Prinzip des „Ergänzungsstroms“ ermöglicht eine netzunabhängige Stromverteilung innerhalb eines Gebäudes, ohne dass Eigentümer in die Rolle eines Energieversorgers treten müssen. Das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG bestätigt: Die Lösung von Pionierkraft fällt nicht unter das jüngste Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Aufgrund der gerätebasierten Direktleitung ist die Lösung ebenfalls von dem Urteil des Bundesgerichtshofes zur Kundenanlage nicht betroffen.

Ein Blick in die Praxis

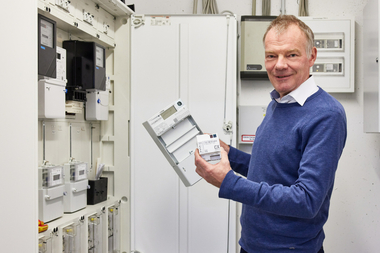

Ulrich Borrenkott, Eigentümer eines Mehrfamilienhauses mit vier Wohneinheiten in Hilden, hat auf dem Dach seiner Immobilie eine Photovoltaikanlage mit 18 Kilowatt Spitzenleistung installiert und so das technisch Machbare ausgereizt. Für ihn war von Anfang an klar, dass klassische Mieterstrom-Modelle nicht infrage kommen, da sie ihm zu aufwendig, starr und intransparent sind. Letztlich entschied er sich für das System von Pionierkraft. Denn hier fließt die Energie direkt an die Einheiten – ohne den Umweg über das öffentliche Netz, ohne separate Stromverträge, ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand.

Auch Stefan Bösl aus Mintraching bei München hat sein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnparteien konsequent auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Neben einer Grundwasserwärmepumpe sorgt nun auch eine Photovoltaikanlage in Kombination mit dem PIONIERKRAFTwerk für Versorgungssicherheit. Der erzeugte Solarstrom wird zuerst im Haus genutzt. Alles, was dort nicht verbraucht wird, wird mit seinen Mietern geteilt. Diese bezahlen dafür rund 20 Prozent weniger als beim örtlichen Grundversorger. Ein Gewinn für alle Beteiligten, auch wirtschaftlich: Bösl rechnet mit einer Amortisationszeit von zehn bis zwölf Jahren und das ganz ohne Förderung.

Die Pionierkraft-Lösung birgt keine rechtlichen Unwägbarkeiten, da sie kein „klassisches“ Mieterstrom-Modell ist, sondern ein rechtlich abgesichertes technisches Konzept, das eine direkte Ergänzung zum bestehenden Stromvertrag darstellt.

Die Zukunft der Gebäudestromversorgung ist dezentral

Nicht jedes Haus braucht ein komplexes Versorgungsmodell. Was fehlt, sind skalierbare Lösungen für die vielen kleineren Gebäude, wo Menschen wohnen, die bislang von der Energiewende im Gebäudesektor ausgeschlossen sind. Strom kann innerhalb eines Gebäudes auf kurzem Weg in die Wohnungen fließen, die digitale Abrechnung läuft im Hintergrund.

So entstehen Versorgungsmodelle, die mitwachsen können: Von einer singulären Dachanlage bis hin zu ganzheitlichen Quartierslösungen – für eine Stromversorgung, die die Energiewende dorthin bringt, wo bislang wenig passiert ist: In den Alltag der Verbraucher.