Blau-Grüne Infrastruktur für die klimaresiliente Stadt

Regenwasser lässt sich im mehrgeschossigen Wohnungsbau nutzen. Doch was ist sinnvoll für Bewohner, was ist wünschenswert und finanzierbar, was nützt der Umwelt? Wie lassen sich Betriebskosten und damit die Kaltmiete niedrig halten? Ein Erfahrungsbericht.

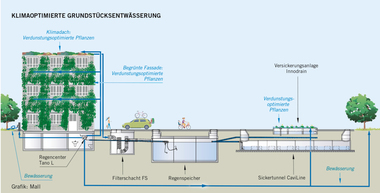

Blau-Grüne Infrastruktur nennt die Wasserwirtschaft das ganze Instrumentarium, das Stadtplaner bei der Quartierserschließung einsetzen, um Regen zurückzuhalten. Ein Teil der Vorkehrungen wird im öffentlichen Raum im Zuge der Erschließung realisiert. Weitere Maßnahmen werden durch örtliche Satzung und Bebauungsplan auf die Eigentümer der Grundstücke und Gebäude übertragen. Sinn und Zweck der Regenrückhaltung im Siedlungsgebiet ist es,

– Überflutung, Kanalrückstau und daraus resultierende Schäden zu vermeiden oder zu vermindern,

– Grundwasser durch Versickerung anzureichern,

– Grünflächen sowie Dach- und Fassadenbegrünung zu bewässern und durch deren Verdunstungskühlung das Stadtklima zu verbessern,

– Trinkwasservorräte durch Regenwassernutzung zu schonen,

– Abwasserkanäle und Klärwerke durch verringerten Abfluss zu entlasten.

Stehende Oberflächengewässer, also Seen und Teiche, sind als Verdunstungsflächen auch wirksam, werden aber wegen des Flächenbedarfs und der hohen Kosten (komplexe Rahmenbedingungen) selten neu angelegt.

Quartier-Erschließung

Regenrückhaltung lässt sich architektonisch inszenieren – mit und ohne sichtbarer Wasserfläche im Wohnumfeld. Regenwasser sammeln von versiegelten Geländeflächen und Dächern in einem stehenden Gewässer bedarf professioneller hydraulischer Planung, Überwachung und kontinuierlicher Pflege.

Beispiel Essen, Universitätsviertel Grüne Mitte: Das Regenwasser der angrenzenden Bebauung wird in Pflanzeninseln gefiltert und in kaskadenartig verbundenen flachen Wasserbecken gesammelt. Die Stadt Essen als Bauherrschaft berichtete in einer Pressemeldung vom 4. Mai 2020, fünf Jahre nach Fertigstellung, von regelmäßigen Reinigungen: „… So werden in den Sommermonaten täglich Algen und Unrat aus den Becken entnommen, auch ein Algen-Mähboot kam mehrmals zum Einsatz. Durch die neue Technik ist zu erwarten, dass die Algenbildung in Zukunft reduziert wird.“ Wegen geringer Wassertiefe und direkter Sonneneinstrahlung kann sie wohl nicht ganz vermieden werden.

Eine Alternative ohne stehendes Wasser und deutlich günstiger in Herstellung und Unterhalt ist in Freiburg im Breisgau, im Wohnquartier Östlich Wiehrebahnhof zu finden. Dort liegen im abschüssigen Gelände leicht vertieft Grasflächen als Sickerbeete, kaskadenartig miteinander verbunden. Der Wartungsaufwand beschränkt sich auf mehrmaliges Mähen pro Jahr. Die Zuläufe des Regenwassers aller Wohngebäude sind als offene Rinnen ausgeführt. Bei Starkregen werden die Flächen vorübergehend überstaut, bei geringer Wassertiefe, so dass das Einzäunen nicht erforderlich ist.

Nochmals preiswerter ist die Lösung in Freiburgs Solarsiedlung: Am Sonnenschiff, einem kombinierten Geschäfts- und Wohnbau entlang der Merzhauserstrasse, beginnt ein Entwässerungsgraben, der das Regenwasser der Siedlung kombiniert versickert und weiterleitet. Er ist ästhetisch angelegt, einfach zu pflegen und hat wenig Flächenbedarf.

Wohnumfeld-Optimierung

Die Zeit, in der Investoren, Baugesellschaften und Wohnungsgenossenschaften Regenwasser als lästiges Medium ableiten durften, ist vorüber. Bei Maßnahmen, die eine Baugenehmigung erfordern, macht die örtliche Behörde Auflagen zum Umgang mit Niederschlag. Diese stehen im Einklang mit EU-, Bundes- und Landesgesetzen. Der Politik geht es um Nachhaltigkeit in der Wasserwirtschaft und ein gesünderes Stadtklima. Wie die Auflagen im Detail umgesetzt werden, ist Sache der Bauherrschaft und ihrer Planer. Die Erste Wohnungsgenossenschaft Berlin-Pankow (EWG) hat Erfahrungen gesammelt und weiß heute gut damit umzugehen. Ein Beispiel dafür ist der Neubau Dolomitenstraße 47-49, eine Blockrandbebauung mit 39 Wohnungen, fertiggestellt 2022.

Die hier verwirklichte Idee, das Regenwasser von den Dachflächen in einem unterirdischen Speicher zurückzuhalten, zu nutzen und den nicht benötigten Rest zu versickern ist nicht neu, doch zunehmend gefragt. Denn die Bewohner profitieren von den sinkenden Wassergebühren – und das doppelt: Zunächst entfällt die Niederschlagsableitungsgebühr komplett und dazu ein Teil der Trink- und Abwassergebühr, je nachdem wie viele Kubikmeter Leitungswasser durch Regenwasser ersetzt wurden.

Regenwassernutzung und Versickerung

Auf den Dächern auftreffender Niederschlag wird gesammelt und zur Bewässerung des begrünten Innenhofs, der sechs Hochbeete und der Beete auf der Dachterrasse genutzt, optional zusätzlich für ein dort eventuell später entstehendes Gewächshaus. Die Bewohner können sich nach Absprache als Hobbygärtner betätigen, Gemüse oder Blumen anbauen. So wird das gesammelte Wasser zur willkommenen Ressource im Wohnumfeld.

Der Regenspeicher aus Ortbeton liegt unter dem Innenhof und fasst 100 m³. Eine Unterwasserpumpe setzt, automatisch gesteuert, zwei Bewässerungsleitungen unter Druck. Die eine führt in den Hof zu zwei Zapfstellen, die andere versorgt drei Zapfventile auf der Dachterrasse. Das Regenwasser für Toilettenspülung zu nutzen ist grundsätzlich möglich, reicht hier in der Menge aber nicht. Deshalb hat die EWG dafür Grauwasserrecycling von Duschen und Waschbecken, inklusive Wärmerückgewinnung, eingebaut.

Bei vollem Speicher wird Regenwasser automatisch, zur Versickerung in einer Mulde, an die Oberfläche gepumpt. Die Durchlässigkeit des Bodens ist jedoch schlecht, d.h. die Versickerung geschieht sehr langsam – so dass eine bestimmte Aufnahmefähigkeit des Regenspeichers als Puffer vor der Sickermulde wichtig ist. Zusätzliche Rückhaltung bietet das begrünte Retentionsdach mit besonders großem Speichervolumen und einer insektenfreundlichen Saatgutmischung namens „Bienenweide“. Der nächste logische Schritt wäre, die Biodiversität zu optimieren und Bienenvölker auf solchen Gründächern anzusiedeln.

Und wie weiter?

Die Technik, um Regenwasser zu speichern und zu nutzen, ist relativ einfach und wartungsarm. Bei Neubau und Kernsanierung, wenn ohnehin Beton- und Sanitärarbeiten ausgeschrieben werden, ist die Anlage preiswert zu haben – doch auch nachträglich gut realisierbar, wenn der geplante Ort des Regenspeichers von den Regenfallrohren aus gut erreichbar ist.

So geschehen bei den benachbarten Häusern der EWG, der Blockrandbebauung Dolomitenstrasse 41-45 mit 24 Wohnungen. Bei diesen Bestandsgebäuden wurde im Jahr 2023 unter anderem die Dachentwässerung umgebaut. Sie erfolgt seither nicht mehr über den Abwasserkanal. Das Regenwasser von Dächern und Balkonen wird auch hier in einem Speicher unter dem Innenhof gesammelt und zur Bewässerung der Gemeinschaftsgrünanlage genutzt. „Wir sind von der Technik überzeugt und wollen im Bestandsbau Vorreiter sein“, sagt EWG-Vorstand Chris Zell. „Das Wasserrecycling zahlt sich aus, so unsere Erfahrung, und ist daher auch im Interesse der Genossenschaftsmitglieder und Bewohner.“

Bewässerungsvorrat und Löschwasser kombinieren?

Bei der Erweiterung von Siedlungsflächen wächst das Trinkwassernetz normalerweise mit. Doch für die Bereitstellung von Löschwasser ist nicht dessen Länge, sondern Kapazität entscheidend. In Einzelfällen sind unterirdische Löschwasserbehälter erforderlich – auch bei der Nachverdichtung in bebauten Gebieten. Sind „unerschöpfliche“ Entnahmestellen wie offene Gewässer oder Brunnen nicht vorhanden, wird das Löschwasser durch einen unterirdisch eingebauten Behälter sichergestellt. Dessen Fassungsvermögen bestimmt der Stadt- bzw. Kreisbrandmeister. Die Ausstattung mit Entnahmestelle erfolgt nach DIN 14230.

Unterirdische Behälter für Löschwasser, wegen der Frostgefahr nicht frei im Gelände aufgestellt, werden mit Trink- oder Regenwasser befüllt. Denkbar ist eine kombinierte Nutzung, zum Beispiel für die Bewässerung von Außenanlagen. Dazu muss der Speicher um die zur Bewässerung erforderliche Menge größer dimensioniert werden, an einen Regenwasserzu- und -überlauf angeschlossen sein sowie Filter- und Pumpentechnik gemäß DIN EN 16941-1 und DIN 1989-100 erhalten. Eine im Speicher installierte Wasserstandssonde stoppt die Entnahme zur Nutzung automatisch, bevor die Mindest-Löschwassermenge erreicht wird.