Neue Debatte ums Bauen: Effizienz oder Erneuerbare?

Es ist bereits seit ein paar Jahren zu beobachten: Der Fokus bei energetischen Sanierungen verschiebt sich – statt Energieeffizienz rücken in den Fachdebatten CO2-Vermeidungskosten und Erneuerbare in den Vordergrund. Doch wer Effizienz zurückstellt, riskiert Fehlinvestitionen. Warum beide Aspekte zusammengedacht werden müssen.

CO₂-Vermeidungskosten sind die spezifischen Kosten, die anfallen, um die Emission von einer Tonne Kohlendioxid (CO₂) zu reduzieren oder zu vermeiden. Sie sollen künftig im Zentrum stehen, wenn es darum geht, Gebäude klimaneutral zu machen. Also eher die CO2-Vermeidungskosten optimieren als die Effizienz erhöhen? Bereits die Ausgangsfrage geht am Problem vorbei. Doch ein Schritt nach dem anderen: Die CO2-Vermeidungskosten können mit dem Verfahren der Amortisationszeitrechnung verglichen werden. Die Amortisationsrechnung ermittelt die Maßnahme oder Maßnahmenkombination mit dem geringsten Risiko für den Investor. Hier wird geprüft, welche Investition den schnellsten Kapitalrückfluss gewährleistet.

Diese Betrachtung ist richtig, wenn eine Maschine zu optimieren ist, die vielleicht nach wenigen Jahren nicht mehr benötigt wird. Ziel des Verfahrens ist es, die niedrig hängenden Früchte zu ernten. Beim Gebäude können solche hoch wirtschaftlichen Maßnahmen das Anbringen einer Reflektorfolie hinter den Heizkörpern, die zusätzliche Fensterdichtung oder die Dämmung des Rollladenkastens sein. Als kurzfristige Maßnahme in Krisensituationen mögen sie sinnvoll sein. Solche Schnellmaßnahmen stehen aber umfassenderen und ganzheitlicheren Lösungen manchmal sogar im Weg und verursachen Lock-In Effekte.

Langfristig zählen minimierte Lebenszykluskosten

Nicht die Minimierung von CO2-Vermeidungskosten sollten Eigentümerinnen und Eigentümern von Gebäuden als Ziel für die Entwicklung eines Sanierungskonzeptes verfolgen, sondern die Minimierung der Lebenszykluskosten. Zu klären ist dabei, was kostet das Wohnen im Gebäude für die nächsten 30 Jahre? Wie komme ich zu den geringsten Gesamtkosten aus Kapital und Betriebskosten? Dies entspricht dem betriebswirtschaftlichen Verfahren der Kapitalwertmethode. Hier werden längerfristig wirtschaftliche, kapitalintensivere Maßnahmen vor allem dann deutlich besser abschneiden, wenn realistische Annahmen für Energie- und CO2-Preisentwicklungen angesetzt werden. Zudem sind einfache und günstige Maßnahmen in aller Regel nicht ansatzweise dazu geeignet, das Langfristziel des klimaneutralen Gebäudebestands zu erreichen.

Richtigerweise ist das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens zu beachten. Wenn die Dämmstoffstärke einer Dach- oder Fassadendämmung optimiert wird, spart der erste Zentimeter Dämmstoff am meisten Energie ein. Jeder zusätzliche Zentimeter Dämmstoff spart weniger Energie ein als der erste. Gleichzeitig steigen aber die Kosten für eine Dämmmaßnahme nicht linear mit der Dämmstoffstärke. Sowieso-Kosten wie Gerüst, Deckputz oder Dacheindeckung machen den ersten Zentimeter Dämmung zum teuersten. Diese Optimierungsaufgabe ist im Grunde bauteilweise durchzuführen. Die Erfahrung mit der Erstellung vieler solcher Rechnungen lehrt jedoch, dass das Optimum, je nach angenommenen Bau- und Energiekostenentwicklungen, bei den opaken Bauteilen in einer Größenordnung von U-Werten zwischen 0,15 bis 0,20 W/m²K liegen wird.

Wer besser dämmt, braucht weniger Heizleistung

Bei diesen betriebswirtschaftlichen Überlegungen spielt jedoch der Zusatznutzen, den eine hochwertige Gebäudehülle hat, noch keine Rolle: Mit einer guten thermischen Gebäudehülle sinkt der Leistungsbedarf für die Beheizung des Gebäudes: Damit können einfachere, kleinere und günstigere Heizsysteme installiert werden. Bei der Beheizung mit einer Wärmepumpe steigt – bei bestehenden Heizflächen – mit jeden Zentimeter Dämmung die Effizienz der Wärmepumpe. In einem wärmenetzversorgten Gebäude sinkt die Rücklauftemperatur und die Netzverluste gehen zurück; in einigen Fällen wird mit niedrigen Netztemperaturen die Nutzung erneuerbarer Energien überhaupt erst wirtschaftlich möglich.

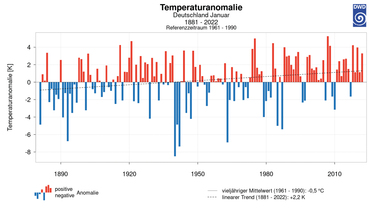

Insbesondere ein gut gedämmtes Dach, aber auch gedämmte Fassaden führen zu erheblich höherer winterlicher, vor allem aber auch sommerlichen Behaglichkeit, die nur schwer monetär bewertbar ist. Im Zuge der Klimawandelanpassung spielt die Frage der Aufenthaltsqualität und damit auch der Resilienz der Gebäude eine wachsende Rolle, nicht nur für ältere Menschen.

Mehr Effizienz senkt Ausbaubedarf für Erneuerbare

Volkswirtschaftlich sprechen weitere wichtige Argumente für einen weiterhin hohen Stellenwert von Energieeffizienz im Gebäude: Je niedriger der Wärmebedarf des Gebäudebestands ist, desto weniger Heizwärme muss bereitgestellt werden. Dies gilt gleichermaßen für derzeit noch mit fossilen Energien beheizte Gebäude, bei einer Versorgung über Wärmenetze oder in locker bebauten Quartieren mit einem wachsenden Anteil an Wärmepumpen. Nicht benötigte Energie muss nicht erzeugt, verteilt oder importiert werden. Auch bei rein erneuerbar versorgten Gebäuden bleibt Energie ein beschränkt verfügbares Gut, da der Ausbau sowohl von Photovoltaik als auch von Windenergie, natürlich aber auch von Biomasse durch die begrenzt verfügbare Fläche limitiert ist.

Der Import erneuerbarer Energien kann in Form von Biomasse, als Strom oder in Form von Wasserstoff oder Wasserstoffderivaten erfolgen. Biomasse ist bei nachhaltiger Nutzung weltweit limitiert und als Importenergie daher keine ernsthafte Option. Strom wird heute schon im europäischen Verbundnetz gehandelt und erlaubt auf dieser Ebene die optimierte Nutzung erneuerbarer Energien. Wasserstoff und seine Derivate werden vorwiegend in der chemischen Industrie, für Spitzenlaststromerzeugung, für Mobilitätsanwendungen sowie für diverse Prozesse erforderlich. Für Raumwärme wird der Einsatz von Wasserstoff keine wirtschaftliche Option werden.

Effizienz spart auch Stromnetzkilometer

Eine vollständige Umstellung auf die Beheizung mit Wärmepumpen erfordert in wesentlich geringerem Maße einen Ausbau der elektrischen Verteilnetze, wenn der Leistungsbedarf der Gebäude durch Effizienzmaßnahmen gesenkt wurde. Auch die erforderliche Reservekapazität der Stromerzeugung sinkt, wenn die maximale Last im Netz sinkt. Weniger Spitzenlastkraftwerke müssen errichtet und letztlich durch den Kunden finanziert werden.

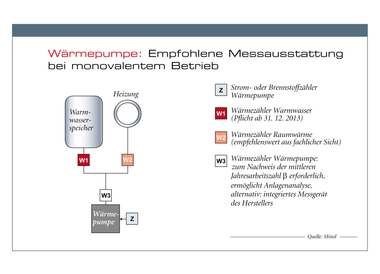

Gut gedämmte Gebäude reagieren zudem robuster auf kurzfristige Versorgungsunterbrechungen und tragen zu einem resilienten Wärmeversorgungssystem bei. Die Botschaft heißt dabei jedoch nicht, mit dem Einbau einer Wärmepumpe immer so lange zu warten, bis die Gebäudehülle vollständig gedämmt ist. Je nach Zustand des Gebäudes und Alter der Heizungsanlage ist es meist sinnvoll, den Einbau einer Wärmepumpe vorzuziehen. Empfehlenswert ist dabei jedoch, kurzfristig mögliche Dämmmaßnahmen bereits einzurechnen, die Wärmepumpe so knapp wie möglich zu dimensionieren und keinesfalls Leistungsreserven einzuplanen.

Gelegenheitsfenster nutzen

Wenn ein Heizkessel ausgetauscht werden muss oder Fenster abgängig sind, stehen zwangsläufig Ersatzinvestitionen an. Dieses „Window of opportunity“ gilt es im Sinne eines langfristig wirtschaftlichen, nachhaltigen Gebäudebestandes bestmöglich zu nutzen. Mit Blick auf steigende CO2-Preise ist der Einbau einer fossil betriebenen Heizung nicht mehr vertretbar. Die Wärmepumpe wird zum Standardwärmeerzeuger im Wohngebäude, sofern kein Wärmenetzanschluss möglich ist. Beim Fenstertausch bringt die Dreifachverglasung im hochwertigen Rahmen nicht nur Energieeinsparung, sondern eben auch erhöhte Behaglichkeit bei Kälte und Hitze. Ein Fenstertausch nur zur Kosteneinsparung bleibt in aller Regel unwirtschaftlich, steht aber sowieso eine Erneuerung an, lassen sich die Mehrkosten für die hochwertigere Lösung in aller Regel gut vertreten.

Fazit

„Efficiency first“ war lange ein zentraler Leitgedanke der Bundesregierung. Künftig soll dieser zurücktreten – ein Fehler. Ohne systematische Effizienzsteigerung lassen sich die internationalen Klimaziele nicht erreichen. Der Bedarf an erneuerbaren Energien, Netzinfrastruktur und Reservekraftwerken würde unnötig steigen.

Bei der energetischen Sanierung reicht ein rein betriebswirtschaftlicher Blick nicht aus. Ein volkswirtschaftlich sinnvolles Ergebnis entsteht nur dann, wenn die politischen Rahmenbedingungen stimmen – etwa durch verbindliche Effizienzstandards im Gebäudebestand und attraktive Förderangebote. Die Aufgabe der neuen Bundesregierung ist es, diese Grundlagen klimapolitisch konsequent auszurichten.