Mehr als nur Strom

Eine durchdachte Planung und professionelle Partner sind entscheidend für den Erfolg in der Wohnungswirtschaft.

Elektromobilität verändert den Wohnungsmarkt. Wohngebäude ohne Ladeinfrastruktur verlieren an Attraktivität für Mietende ebenso wie für Kaufinteressierte. Gleichzeitig sind die Herausforderungen hoch: Technik, Recht, Betrieb und Finanzierung müssen zusammengedacht werden. Dieser Beitrag gliedert sich in zwei Phasen: Was ist vor der Installation zu beachten? Und worauf kommt es nach dem Einbau an?

Vor der Installation: Was ist im Vorfeld zu beachten?

Rechtliche Anforderungen prüfen

Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) schreibt vor, dass bei Neubauten mit mehr als fünf Stellplätzen sowie bei größeren Renovierungen geeignete Leitungsinfrastruktur (z. B. Leerrohre) vorgesehen werden muss. Auch das Mietrecht sieht vor, dass Mieter Anspruch auf einen Ladepunkt haben können. Umgekehrt gilt: Eigentümer dürfen auf ihren Flächen Ladeinfrastruktur schaffen – ohne Zustimmung der Mieter, solange keine vertraglich garantierten Nutzungsrechte verletzt werden. Fazit: Ladeinfrastruktur ist für Wohnungsunternehmen rechtlich zulässig und zunehmend verpflichtend.

Bedarf analysieren und strategisch planen

Die zentrale Frage lautet: Wie viele Ladepunkte werden benötigt – und wann? Nicht jede Immobilie muss sofort vollständig ausgestattet sein. Eine fundierte Bedarfsanalyse (z. B. durch Befragung der Mieterschaft) hilft, Investitionen zu planen und spätere Nachrüstungen zu vermeiden. Empfohlen wird ein skalierbares Konzept. Zum Beispiel: heute zwei Ladepunkte, aber vorbereitete Infrastruktur für zehn. Das erhöht die Wirtschaftlichkeit – und ermöglicht eine flexible Reaktion auf steigende Nachfrage.

Netzanschluss und Leistungsreserven prüfen

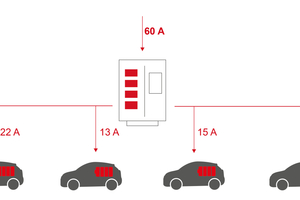

Nicht jede Elektroinstallation ist für mehrere Ladepunkte ausgelegt. Eine technische Bestandsaufnahme zeigt, ob der vorhandene Netzanschluss ausreicht oder erweitert werden muss. Zentral ist in diesem Zusammenhang ein intelligentes Lastmanagement. Es sorgt dafür, dass die vorhandene Anschlussleistung effizient auf alle Ladepunkte verteilt wird – dynamisch und nutzungsabhängig. Dadurch lassen sich auch mit begrenzter Netzkapazität mehrere Ladepunkte betreiben, ohne dass kostenintensive Netzausbauarbeiten notwendig werden. Zudem ist zu klären, ob ein statisches oder dynamisches Lastmanagement zum Einsatz kommt. Letzteres reagiert in Echtzeit auf Verbrauch und Bedarf, etwa wenn gleichzeitig Wärmepumpe, Hausstrom und mehrere Fahrzeuge aktiv sind.

Betriebsmodell definieren

Grundsätzlich gibt es drei Varianten:

– Voll-Contracting: Ein externer Anbieter übernimmt Planung, Installation, Betrieb und Abrechnung.

– Teilbetrieb mit Dienstleistern: Das Wohnungsunternehmen bleibt Betreiber, lagert aber Wartung, Abrechnung oder Support aus.

– Eigenbetrieb: Das Wohnungsunternehmen übernimmt sämtliche Aufgaben selbst, inklusive Abrechnung.

In jedem Fall muss die Lösung eichrechtskonform und abrechnungsfähig sein. Besonders bei mehreren Nutzern ist ein automatisiertes Backend-System ratsam.

Fördermöglichkeiten prüfen

Bund, Länder und Kommunen fördern Ladeinfrastruktur auf vielfältige Weise – von der Beratung über die Installation bis zum Betrieb. So übernimmt etwa die KfW bis zu 50 Prozent der förderfähigen Kosten. Förderungen gelten oft auch für vorbereitende Maßnahmen wie Machbarkeitsstudien oder Elektroplanung. Wichtig: Förderanträge müssen vor Beauftragung gestellt werden.

Vertragliche Klarheit bei Stellplätzen schaffen

Wenn Stellplätze an Mieter mitvermietet sind, sollte im Vorfeld geklärt werden, ob der konkrete Umbau

(z. B. Wallbox auf „fremdem“ Stellplatz) zulässig ist. Eine Änderung der Nutzungsbedingungen muss transparent kommuniziert und ggf. vertraglich angepasst werden. Bauliche Verbesserungen sind aber grundsätzlich zulässig, solange die Nutzung nicht beeinträchtigt wird.

Nach der Installation: Betrieb, Skalierung und Zukunftssicherheit

Einbindung ins Energiesystem sicherstellen

Nach Inbetriebnahme müssen die Ladepunkte beim Netzbetreiber angemeldet und technisch korrekt eingebunden werden. Bei größeren Anlagen ist zudem ein intelligentes Messsystem verpflichtend – etwa zur Steuerung durch den Netzbetreiber im Rahmen des § 14a EnWG. Der Anschluss an PV-Anlagen oder Batteriespeicher erhöht nicht nur die Wirtschaftlichkeit, sondern unterstützt auch die Dekarbonisierungsstrategie der Immobilienwirtschaft.

Abrechnung und Verwaltung automatisieren

Eine eichrechtskonforme Abrechnung je Nutzer setzt ein geeignetes Backend voraus – insbesondere bei häufig wechselnden Mietverhältnissen. Die Datenübertragung muss manipulationssicher, datenschutzkonform und revisionssicher erfolgen. Für Wohnungsunternehmen empfiehlt sich ein System, das ohne zusätzliche manuelle Eingriffe auskommt, idealerweise mit Schnittstellen zu ERP- oder Mietverwaltungssystemen.

Service und Wartung professionell absichern

Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer der Ladepunkte und reduziert Haftungsrisiken. Notwendig sind Sichtkontrollen und Funktionsprüfungen, Software-Updates und eine 24/7-Störungsannahme. Ein professioneller Betreibervertrag regelt Verantwortlichkeiten und Reaktionszeiten – auch gegenüber Nutzern und Behörden.

Erweiterbarkeit ermöglichen

Selbst wenn aktuell nur wenige Ladepunkte in Betrieb sind, sollte das System technisch auf Skalierbarkeit ausgelegt sein. Leerrohre, Lastmanagementreserven, modulare Backend-Strukturen und standardisierte Komponenten sichern die Zukunftsfähigkeit der Investition.

Nachhaltigkeitsziele und ESG-Standards unterstützen

Ladeinfrastruktur zahlt direkt auf ESG-Kriterien und Umweltzertifikate wie DGNB oder BREEAM ein. Gebäude mit smartem, netzdienlichem Ladesystem sind attraktiver für institutionelle Investoren und verbessern die CO₂-Bilanz der Gesamtliegenschaft. Längerfristig gewinnen auch Themen wie bidirektionales Laden (Vehicle-to-Grid) und netzdienliche Steuerung an Relevanz. Die richtige technische Vorbereitung schafft hierfür die Basis.

Minol Drive – ein Partner für die Praxis

Minol Drive bietet modulare Ladeinfrastruktur-Lösungen speziell für die Wohnungswirtschaft. Von der Bedarfsermittlung über die technische Umsetzung bis zur rechtskonformen Abrechnung begleitet Minol seine Kunden entlang des gesamten Projektzyklus. Das Angebot umfasst: technische Standortanalyse und Netzprüfung, Planung und Installation mit Fachpartnern, Backend-System für Nutzerverwaltung und Abrechnung, Wartung, Service und Support sowie Fördermittelberatung und Kommunikation mit Netzbetreibern.

Dank der Skalierbarkeit eignet sich die Lösung für Einzelobjekte ebenso wie für Portfolien. Der Betrieb kann auf Wunsch vollständig übernommen oder im Hybridmodell organisiert werden.

Weitere Informationen unter www.minol.de/drive